Visionnaire de l'invisible

Le Cinéma

LA SOCIALE

VIVE LA SECU !

Film français de Gilles PERRET – 2016

Histoire d’ une grande bataille pour la dignité’ pour la santé et pour la vie.

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité Sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples – vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain – voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soient se nommait Ambroise CROIZAT. Qui le connaît encore aujourd’hui ? Il était temps de raconter cette belle histoire de ‘’La Sécu’’ : d’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, quels en furent les bâtisseurs et ce qu’elle est devenue au fil des ans ? La Sociale retrace l’histoire d’une longue lutte vers la dignité tout en dressant, en parallèle, le portrait d’un homme et celui d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité Sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples – vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain – voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soient se nommait Ambroise CROIZAT. Qui le connaît encore aujourd’hui ? Il était temps de raconter cette belle histoire de ‘’La Sécu’’ : d’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, quels en furent les bâtisseurs et ce qu’elle est devenue au fil des ans ? La Sociale retrace l’histoire d’une longue lutte vers la dignité tout en dressant, en parallèle, le portrait d’un homme et celui d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.

Gilles Perret a réalisé 12 documentaires. Ses films ont pour lien ce pays qui est le sien, les Alpes. En s’attardant chez ses voisins de vallée, il aborde la réalité du monde politique, économique et social. Partir du local pour raconter le global. C’est ce regard singulier qui a fait le succès de ses derniers films sortis en salle comme Ma mondialisation, Walter, retour en résistance, De mémoires d’ouvriers, ou en 2014, Les Jours Heureux (ce dernier film fera l’objet d’une autre critique, car il retrace le contexte politique de la Résistance qui a permis la naissance de ‘’La Sécu’’). L’histoire de la Sécurité Sociale a été peu ou pas racontée jusqu’à ce jour, alors qu’elle nous concerne tous. C’est l’histoire d’une lutte qui n’est jamais terminée…

Ambroise Croizat

Ambroise Croizat est né en 1901 dans une famille ouvrière métallurgiste de Savoie. Son père, manœuvre ferblantier, lancera la première grève pour la protection sociale en 1906. Elle réussira, mais il est licencié et doit s’exiler à Lyon. Quand son père part à la guerre, Ambroise se fait embaucher comme ajusteur, à 13 ans, et adhère à la CGT. A 17 ans, il commence à animer les grèves de la métallurgie lyonnaise et, en 1927, il devient secrétaire de la fédération des métaux CGTU. Il participe au front Populaire et, en 1936, il est élu député PCF de Paris 14°. Sur les bancs de l’Assemblée Nationale, il fait voter la 1e loi sur les conventions collectives, qu’il signe de son nom.

Mais le Front Populaire se déchire. Suite à l’accord germano-soviétique, il est arrêté et incarcéré le 7 octobre avec d’autres députés communistes. Fers aux pieds, il traverse 14 prisons françaises avant de connaître, durant 3 ans, les horreurs du bagne à Alger : les coups, la dysenterie, l’humiliation. Libéré en 1943, il est nommé par le CGT clandestine à la commission consultative du gouvernement provisoire d’Alger autour du Général De Gaulle, où il exerce la présidence de la commission du Travail. Il déclare : ‘’Il faut en finir avec la souffrance et l’exclusion. Dans une France libérée, nous libèrerons les Français de l’angoisse du lendemain’’.

C’est ce vaste travail, mûri par l’apport du Conseil National de la Résistance, qui va aboutir à l’ordonnance d’octobre 1945, instituant la Sécurité Sociale. En novembre, il est nommé ministre du travail et le reste jusqu’au 5 mai 1947. Deux années consacrées à bâtir un système de protection sociale, envié dans le monde entier. Il laisse de belles conquêtes : la mise en place de ‘’la Sécu’’ avec Pierre Laroque, les comités d’entreprises, la formation professionnelle, la médecine du travail, le statut des mineurs, celui des électriciens et gaziers, la prévention dans l’entreprise et la reconnaissance des maladies professionnelles, de multiples ajouts de dignité au Code du Travail, le statut de la fonction publique, la caisse d’intempéries du bâtiment, la loi sur les heures supplémentaires, etc… Bref, l’œuvre entière d’une vie au service des autres. Il meurt le 10 février 1951 à Paris, où un million de personnes l’accompagnent au Père Lachaise.

Le 70e anniversaire de ‘’la Sécu’’ voit cette institution passer, progressivement, de la démocratie sociale à la privatisation, via son étatisation.

Conçue comme un service public original, directement géré par les assurés eux-mêmes, par l’intermédiaire de leurs élus, la Sécu a d’abord connu une gestion démocratique qui donnait 75% des sièges aux salariés et 25% au patronat (Cette répartition, apparemment inégale des sièges, était un garde-fou indispensable devant la division des organisations syndicales). La 1e loi du 22 mai 1946 posait le principe de la généralisation de ‘’la Sécu’’ à l’ensemble de la population, mais se heurta à l’opposition des professions non salariées (en particulier des médecins). La 2e loi du 22 août 1946 étendit les allocations familiales à pratiquement toute la population. La 3e loi du 30 octobre 1946 précisa les modalités de fonctionnement du système de réparation des accidents du travail. Le financement de ‘’la Sécu’’ fut prévu par la cotisation, soit un prélèvement sur la valeur ajoutée dès la création de richesse, soit un prélèvement sur les salaires. Ainsi, la charité faisait place à la solidarité : désormais chacun recevait selon ses besoins et cotisait selon ses moyens.

Ces principes constitutifs ont été progressivement fragilisés par une prise en main progressive de l’institution par l’Etat : le décret du 12 mai 1960 a accru les pouvoirs de la direction, nommée par l’Etat. Les 4 ‘’ordonnances Jeanneney’’ du 21 août 1967 établirent le paritarisme dans les conseils d’administration, 50% des sièges pour les salariés, 50% pour le patronat, mettant fin à la démocratie sociale. Par ailleurs, elles séparèrent les risques en 4 caisses distinctes. Ainsi, la dimension politique céda le pas au pouvoir économique. Cette étatisation de ‘’la Sécu’’ s’est faite aussi par la fiscalisation, notamment par la création de la CSG, créée en 1990 et finalisée en 1996 par le plan Juppé, destinée à financer en partie ‘’la Sécu’’ par l’entremise du ministère. Suivirent la création de la Cades, instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996, pour financer la dette sociale via les prêteurs privés. Le remplacement, en 2001, de l’ancien Code de la Mutualité par un code inspiré des assurances, la réforme Douste-Blazy de 2004, limitant les pouvoirs des conseils d’administration et créant l’Union nationale des organismes complémentaires à ‘’la Sécu’’ (UNOCAM), rassemblant les mutuelles avec les institutions de prévoyance et la branche assurantielle du Medef. Citons encore l’ordonnance de 2005, instaurant le financement des hôpitaux par la tarification à l’activité (T2A), permettant aux cliniques privées de se positionner sur les secteurs les plus rentables. La loi HPST, dite Bachelot (2009), concentrant les pouvoirs de la direction, désormais nommée par l’Agence régionale de santé (ARS), une émanation directe de l’appareil d’Etat, ou encore la nouvelle définition du service public hospitalier de Marisol Touraine, l’institutionnalisation et le développement des dépassements d’honoraires…

Aujourd’hui, 30% du financement de ‘’la Sécu’’ est sous le contrôle de l’Etat via la CSG, la moitié des complémentaires sont détenues par le privé, lesquelles se voient confier une part grandissante de la médecine de ville (la plus rentable)… Quant aux retraites, elles ont été soumises à la même chronologie des attaques libérales avec de multiples tentatives, plus ou moins réussies, de passer des retraites ‘’par répartition’’ vers des retraites ‘’par capitalisation’’. La place croissante prise par les complémentaires fait redouter cette évolution.

Interrogé sur l’esprit de la Résistance et sur le consensus politique qui avait permis la création de la Sécurité Sociale, Gilles Perret a dit : ‘’Ce consensus fut obtenu dans un rapport de forces. C’est parce que les forces progressistes sont sorties grandies et puissantes à la Libération, qu’elles ont pu imposer aux forces conservatrices un programme politique ambitieux. En tant que réalisateur et citoyen, je souhaiterais que les formations politiques fassent passer l’intérêt général avant leurs intérêts particuliers. Qu’ils placent l’économie à sa place, c'est-à-dire au service de l’homme, et non l’inverse.

Le film démontre que ‘’la Sécu’’ est moins chère, plus égalitaire et plus efficiente que les assurances privées. Il faut le redire face à la pression idéologique libérale omniprésente, qui veut imposer les solutions de la concurrence et du privé. Ce sont ces solutions qui sont archaïques car elles tendent à nous ramener au chacun pour soi, alors que notre force est dans le partage et la solidarité entre les citoyens’’.

Les intervenants sont tous remarquables : Colette Bec (professeur de sociologie des politiques sociales, à Paris-Descartes), Michel Etievent (historien et journaliste), Jolfred Fregonara (syndicaliste, qui a organisé la mise en place de la Sécu en Hte Savoie), Bernard Friot (Economiste), Anne Gervais (docteur hépatologue à l’hôpital Bichat-Claude Bernard), Frédéric Pierru (sociologue au CNRS). Sans oublier des personnalités, par ordre alphabétique : Laurent Berger, Ambroise Croizat, Charles de Gaulle, Alain Juppé, Denis Kessler, Pierre Laroque, Jean-Claude Mailly, Philippe Martinez, Georges Pompidou, François Rebsamen, Claude Reichman, Paul Reynaud, Michel Rocard.

Comme le rappelle l’historien Michel Etievent, dont les commentaires scandent cette oeuvre pédagogique, "la création de la sécu, c’est une grande bataille pour la dignité, une grand bataille pour la santé et la vie." C’est tout l’intérêt de ce documentaire que de réhabiliter un homme et une oeuvre, en rappelant combien les lois du marché et leurs appétits voraces constituent une menace pour notre système de protection sociale.

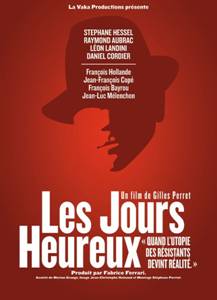

LES JOURS HEUREUX

Film français de Gilles PERRET – 2013

Ce film fait revivre l'esprit du Programme du Conseil national de la Résistance

Quand l'utopie des Résistants devint réalité... Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la Résistance, intitulé magnifiquement : « Les Jours Heureux ». Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, à la liberté de la presse… Pour combien de temps encore ? Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli Raconter comment une utopie, folle dans cette période sombre, devint réalité à la Libération. Raconter comment ce programme a été démantelé depuis. Questionner la réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde de demain.

Quand l'utopie des Résistants devint réalité... Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la Résistance, intitulé magnifiquement : « Les Jours Heureux ». Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, à la liberté de la presse… Pour combien de temps encore ? Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli Raconter comment une utopie, folle dans cette période sombre, devint réalité à la Libération. Raconter comment ce programme a été démantelé depuis. Questionner la réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde de demain.

Gilles Perret, après des études d'ingénieur en électronique, décide de s'orienter vers le cinéma. Depuis 1999, il consacre sa caméra à la Haute-Savoie. Préoccupé par les problématiques économiques et sociales, sa production devient, à partir de 2003, plus sociale. Gilles Perret réalise le film Walter, retour en résistance sur la vie et les convictions de Walter Bassan. Celui-ci est à l'origine du premier rassemblement le 4 mai 2007 sur le plateau des Glières en opposition à la venue de Nicolas Sarkozy, ‘’M. Sarkozy ne sert pas la mémoire des Glières et de la Résistance, M. Sarkozy se sert des Glières’’.

La projection en 2009 à Montpellier du film Walter, retour en résistance, où apparaît Stéphane Hessel, fait prendre conscience à Sylvie Crossman, fondatrice d'Indigène éditions du sens de la parole de Hessel et est à l'origine du livre Indignez-vous ! À l'occasion de la venue de N. Sarkozy le 8 avril 2010 aux Glières, Gilles Perret indique dans Le Dauphiné libéré du 15 mai 2010 : ‘’Il n'y a pas d'attaques contre les personnes, mais contre une politique qui s’oppose de façon vive au programme du CNR. On a fait des résistants des icônes, mais on a oublié leur projet !’’

C'est justement l'ambition du film sorti en 2013 Les Jours Heureux que de faire revivre l'esprit du Programme du Conseil national de la Résistance. Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n’a pas d’autre raison d’être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat n’a pas pris fin à la Libération. En effet, ce n’est qu’en regroupant ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation que la France pouvait retrouver son équilibre moral et social, en donnant au monde la preuve de son unité. Aussi les représentants des organisations de la Résistance, des centrales syndicales et des partis politiques, groupés au sein du CNR, vont-ils délibérer en assemblée plénière le 15 mars 1944, et décider de s’unir sur un programme, qui comporte à la fois un plan d’action immédiate contre l’occupant et des mesures destinées à instaurer un ordre social plus juste, dès la Libération.

Dans la présentation de son film, Gilles Perret explique pourquoi cette histoire n’est pas mieux connue : ‘’L’histoire de la Résistance a toujours été racontée à travers ses faits d’armes. La pensée politique qui l’accompagnait n’a pas été enseignée. Je crois que c’est dû au fait que, en période de gaullisme, il n’était pas de bon ton de rappeler que toutes ces avancées sociales étaient de gauche. Ensuite, avec le néo-libéralisme dans les années 80, les gouvernements se sont employés à détricoter ce programme avec les privatisations, la mise en concurrence des services publics, etc. Plus personne n’avait donc intérêt à rappeler cette histoire, qui est celle de la vraie gauche. J’ai eu la chance de rencontrer Raymond Aubrac et Robert Chambeiron, qui ont travaillé avec Jean Moulin, lequel à été le vrai penseur de cette histoire du CNR. Au-delà du film, ces hommes sont pour moi des exemples de courage, de droiture, de combativité et de fidélité à leurs idées… J’avais découvert Les jours heureux, en 2004, comme un appel « à vivre les valeurs de ce programme, toujours actuelles ». Ca a été pour moi une révélation. Ces résistants m’ont incité à faire le film, non pour la gloire, mais bien pour que les principes qui sont à la base de ce programme puissent éclairer le monde de demain. Ces gens n’ont pas pour habitude de regarder dans le rétroviseur ; ils étaient et sont encore de grands optimistes.

Les politiques néolibérales, menées en France depuis 30 ans, ont consisté à s’attaquer au programme du CNR et à l’Etat social tel que le définit l’économiste Christophe Ramaux. En octobre 2007, Denis Kessler, éminence grise du Medef encore aujourd’hui, déclarait dans le journal Challenges, à propos de la politique de Nicolas Sarkozy : « Il y a une profonde unité à ce programme ambitieux (…).Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du CNR ». En réaction à cette entreprise de démantèlement, l’association ‘’Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui’’ organise chaque année, sur le Plateau des Glières, un rassemblement autour des valeurs du CNR. Résistants, anciens et contemporains, se partagent la tribune afin de rappeler que ces valeurs sont toujours d’actualité’’. L’importance donnée à la parole, rafraîchissante, des anciens résistants ne donne pas seulement lieu à un retour narratif : elle crée un véritable réseau de mémoires qui s’accordent sur un certain nombre de points comme la nécessité d’un optimisme presque utopique, l’importance d’une stratégie de conquête politique et militaire. Mais le film souligne aussi les divergences marquées au sein du CNR, notamment entre communistes et socialistes, entre mouvements de Résistance et gaullistes - la décolonisation n’apparaîtra qu’en pointillés dans le programme final, largement inspiré par les idées de la SFIO. En outre, le film utilise avec délicatesse ses sources et ses analystes : la présence des historiens Laurent Douzou et Nicolas Offenstadt, discrète et précise, n’a pas pour seul objet la légitimation d’un discours. Elle montre le mélange d’intégrité et d’émotion du scientifique face au document, l’impossible discordance de l’objectif et du subjectif que Gilles Perret fait d’ailleurs sienne. Son engagement est in fine à la croisée des chemins historiques et intérieurs : il met l’accent sur l’accomplissement des hommes (l’union nécessaire, l’effacement de l’individu devant la finalité collective) mais également sur leur expérience humaine de la Résistance (l’angoisse de l’arrestation, l’horreur de la torture et de l’emprisonnement). Au milieu des ténors -dont on ne niera pas le rayonnement, un ancien FTP surgit : Léon Landini, résistant lyonnais arrêté et torturé par Klaus Barbie, raconte sa guérilla et s’arrête, le temps d’une visite du fort Montluc, sur la cellule où il a survécu avant la libération de Lyon. Le film prend alors son envol, en laissant simplement courir la respiration de celui qui se rappelle et qui s’accroche au souvenir de ceux qui n’avaient pas vu les enjeux politiques de la lutte qui était menée.

MOI, DANIEL BLACK

Film franco-belgo-britannique de Ken LOACH – 2016

Le poids d’une administration particulièrement étouffante, accroissant la précarité

‘’Dan a près de 60 ans et il a été menuisier toute sa vie. Quand il s’engage à faire quelque chose, il le fait. Il s’est occupé de sa femme mais, depuis son décès, il est un peu paumé. Et puis, il fait une crise cardiaque : son médecin lui explique qu’il ne faut plus travailler et il se retrouve face à l’administration et à des fonctionnaires tatillons qui refusent catégoriquement de l’écouter. C’est ce qui le fait bondir : il essaie alors de gérer la situation à sa façon, en étant très direct, en restant digne et en faisant appel à son sens de l’humour. Mais c’est de plus en plus difficile car tout se joue en faveur de l’administration : le système cherche à le faire taire. Puis, il rencontre Katie, qui arrive de Londres avec ses deux enfants, et ils deviennent amis. Elle est aux abois, et je pense qu’il considère Katie comme une cause qui vaut le coup de se battre. Il veut lui venir en aide, sans se rendre compte qu’il est lui-même dans une mauvaise passe.’’ (Présentation du film par Dave Johns, acteur qui joue le rôle de Daniel Blake).

‘’Dan a près de 60 ans et il a été menuisier toute sa vie. Quand il s’engage à faire quelque chose, il le fait. Il s’est occupé de sa femme mais, depuis son décès, il est un peu paumé. Et puis, il fait une crise cardiaque : son médecin lui explique qu’il ne faut plus travailler et il se retrouve face à l’administration et à des fonctionnaires tatillons qui refusent catégoriquement de l’écouter. C’est ce qui le fait bondir : il essaie alors de gérer la situation à sa façon, en étant très direct, en restant digne et en faisant appel à son sens de l’humour. Mais c’est de plus en plus difficile car tout se joue en faveur de l’administration : le système cherche à le faire taire. Puis, il rencontre Katie, qui arrive de Londres avec ses deux enfants, et ils deviennent amis. Elle est aux abois, et je pense qu’il considère Katie comme une cause qui vaut le coup de se battre. Il veut lui venir en aide, sans se rendre compte qu’il est lui-même dans une mauvaise passe.’’ (Présentation du film par Dave Johns, acteur qui joue le rôle de Daniel Blake).

Récompensé par la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, Ken Loach nous propose une radiographie, glaciale mais d’une infinie pudeur, de son Angleterre des laissés-pour-compte. Avec ses 13 participations à la compétition officielle et ses 18 films présentés à Cannes, Ken Loach fait partie des figures du festival. Si on a pu se poser des questions sur la pertinence de certaines de ses participations, comme Route Irish, un thriller un peu essoufflé sur fond de guerre en Irak présenté en 2010, sa dernière réalisation ne laisse aucune place au doute. Si Loach s’est rendu tant de fois sur la Croisette, c’est tout simplement parce qu’il reste, à 80 ans, l’un des plus grands réalisateurs de notre époque.

Capable, en poursuivant perpétuellement les mêmes obsessions, de se réinventer le cinéaste, désormais membre du club très fermé des détenteurs d'une double-Palme d’or (avec Le vent se lève en 2006), a signé un chef d’œuvre de pureté et de pudeur. Un chef d’œuvre dépouillé, teinté d’une colère glaçante. Ken Loach, qui avait pourtant laissé entendre que Jimmy’s Hall, qui contait le retour sur ses terres irlandaises d’un ancien leader communiste parti en exil aux États-Unis, serait son ultime réalisation, a pourtant décidé de reprendre la caméra pour raconter l’histoire de Daniel Blake, un héros ordinaire et sublime à la fois.

Au scénario, Paul Laverty l’acolyte de toujours, l’alter ego venu de Glasgow. Celui du magnifique Le Vent se lève, celui de My name is Joe, celui encore de Sweet Sixteen. Les deux hommes, une nouvelle fois, parviennent à proposer une radiographie saisissante de l’Angleterre des pauvres. Et on sent aussitôt que ce Moi, Daniel Blake ne sera pas qu’un simple film de plus. Loin de là. Daniel a une bonhomie toute naturelle. L’œil rieur et le contact facile. Il vit dans un immeuble modeste d’un quartier anglais défavorisé. Un quartier oublié, qu’on découvre par un caddie abandonné, des ordures qui jonchent les trottoirs et qu’un chien à trois pattes tente de contourner. Là-bas, même les bêtes sont éclopées, semble nous dire K. Loach. Dans ce décor de la fatalité sociale, Dan’ tente de continuer, malgré tout. Car, pour la première fois de sa vie, il se voit contraint de faire appel à l’aide sociale à cause d’un problème cardiaque qui l’empêche de travailler, selon l’avis de son médecin, car l’administration a ses aberrations qui l’obligent à rechercher un emploi, sous peine de ne plus toucher les indemnités de chômage. Un drame kafkaïen, qui rappelle l’époque victorienne où la pauvreté n’était combattue que par la pénalisation des pauvres, rendus responsables de leur malheur.

Mais Dan’ n’a pas les codes. Lors de l’un de ses rendez-vous au "Job Center", il croise la route de Katie, une jeune mère célibataire, qui est en train de sombrer. Ensemble, ils vont se battre. Elle avec rage pour ses deux enfants. Lui, fièrement et jusqu’au bout, pour que ses droits soient reconnus.

On admire chez Daniel Blake, des qualités de droiture et de désintéressement déconcertantes, sans doute l’ombre de Ken Loach lui-même. L’un des derniers cinéastes de son pays, ultralibéral, à parler encore de la classe ouvrière de cette Angleterre du Brexit. Celle des démunis, des oubliés.

Le film se situe et a été tourné à Newcastle. Ken Loach a choisi cette ville parce qu'il ne la connaît pas bien et qu'il voulait découvrir un autre endroit. Il poursuit: "Newcastle est d’une grande richesse culturelle. Comme Liverpool, Glasgow et ces autres grandes villes de bord de mer. Elles rendent magnifiquement bien à l’image, le patrimoine culturel y est très riche, et les particularismes linguistiques y sont très marqués. C’est une région qui affirme sa différence : des générations d’hommes et de femmes se sont battus et ont développé une conscience politique très solidement ancrée."

Le thème principal de Moi, Daniel Blake est le poids d’une administration particulièrement étouffante, accroissant encore plus la précarité. "Quand on a affaire à une administration aussi consternante de bêtise, aussi ouvertement déterminée à vous rendre fou, on éprouve une terrible frustration qui peut donner lieu à de vraies scènes d’humour noir. À mon avis, si on arrive à raconter cela de manière réaliste, et si on réussit à percevoir les sous-entendus d’une relation entre un simple citoyen et un fonctionnaire tout-puissant, au guichet ou au téléphone, on devrait en comprendre l’humour, la cruauté et, au final, le tragique. “Les pauvres sont responsables de leur pauvreté” : Voilà ce qui protège le pouvoir de la classe dominante", confie Ken Loach. Dave Johns a été choisi par Ken Loach pour se glisser dans la peau de Daniel. Il a jeté son dévolu sur lui parce qu'il est aussi humoriste et, selon le cinéaste, les humoristes connaissent généralement bien le monde ouvrier. "Ils sont marqués par leurs origines et leur personnage sur scène s’en fait souvent l’écho – et c’est ça que nous recherchions. Dave possède cette dimension. Il est de Byker, où nous avons tourné certaines scènes. Il a l’âge du rôle, et c’est un garçon d’origine ouvrière capable de vous faire rire et sourire – ce qui correspond à ce que l’on voulait", note Loach. Pour se préparer au tournage, Dave Johns a suivi un apprentissage de menuiserie. Il a par ailleurs passé deux jours sous un pont, dans un endroit où les SDF peuvent se rendre pour réparer des meubles, aux côtés d'un sculpteur sur bois, et aussi pour apprendre à faire les poissons que son personnage Dan aime sculpter. Bien qu’ayant côtoyé plusieurs tranches d'âges de personnes dans la précarité lors de la phase de documentation, Ken Loach et Paul Laverty ont voulu centrer l'intrigue de Moi, Daniel Blake sur les quinquagénaires et les sexagénaires. Le cinéaste explique : "Il y a toute une génération de travailleurs manuels qualifiés qui se rapprochent aujourd’hui de l’âge de la retraite. Ils souffrent de problèmes de santé et ils sont incapables de reprendre le travail car ils ne sont plus assez vifs pour jongler entre deux intérims et passer d’un petit boulot à l’autre. Ils sont habitués à un cadre professionnel plus traditionnel et du coup, ils sont perdus. Ils sont déboussolés par les nouvelles technologies, ils ont des problèmes de santé, et leur prise en charge par l’“Employment Support” est conditionnée par une série d’évaluations : ils peuvent très bien être jugés aptes au travail alors qu’ils ne le sont pas."

A 80 ans, Ken Loach n'a pas baissé sa caméra. Il a gardé intacts sa colère, son empathie, son humanisme. Il peint, à nouveau, « son » Angleterre, celle du peuple qu’il est le seul, désormais, sur son île ultralibérale, à les défendre. Il rappelle ici qu'il est question de vie ou de mort. De la vraie faim et de la vraie misère, avec toute leur suite d'exclusions et d'humiliations. Dans une banque alimentaire, Katie, qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, s'effondre. Cette scène déchirante évoque autant l'Angleterre victorienne que celle d'aujourd'hui. Manière, pour Ken Loach, de nous rappeler que, dans ce monde ‘’moderne’’, ce n'est pas Daniel Blake qui est anachronique, c'est la violence sociale.

Réaction d'une internaute :

Très beau film, "remuant" au bon sens du terme. Je n'oublierai pas de sitôt, Daniel et Katie, les deux personnages principaux du film. Ken Loach, a su nous décrire, sans grands effets ni sentimentalisme, la précarité et la chute vers la très grande pauvreté, que vivent ses deux

héros. La scène dans la banque alimentaire où l'on s'aperçoit que Katie meurt littéralement de faim est saisissante. En même temps Katie et Daniel vivent une belle amitié qui les aide à vivre l'insupportable. Quelques belles figures aussi de personnages secondaires comme ce jeune noir, qui vit de petits trafics ou cette employée plus compréhensive que

ses collègues... De quoi réfléchir sur la rigueur administrative et les sanctions

frappant les plus pauvres, décidées en haut lieu... Marie-Madeleine

L’HISTOIRE DE L’AMOUR

Film américain de Radu MIHAILEANU – 2016

Une lumineuse fresque romanesque

Il y a 60 ans, la guerre a séparé Léo et Alma, deux jeunes polonais. Parce qu’elle est juive, Alma a dû fuir à New York. Elle a fait promettre au jeune homme de venir la retrouver. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Pourtant, Léo a survécu à tout pour la retrouver et tenir sa promesse. Depuis Léo, qui n’a jamais oublié son grand amour, mène une vie fantasque auprès de son ami Bruno Leibovitch à Chinatown.

Il y a 60 ans, la guerre a séparé Léo et Alma, deux jeunes polonais. Parce qu’elle est juive, Alma a dû fuir à New York. Elle a fait promettre au jeune homme de venir la retrouver. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Pourtant, Léo a survécu à tout pour la retrouver et tenir sa promesse. Depuis Léo, qui n’a jamais oublié son grand amour, mène une vie fantasque auprès de son ami Bruno Leibovitch à Chinatown.

A Brooklyn, de nos jours, une autre jeune fille, prénommée aussi Alma, connaît ses premiers émois amoureux. Elle sort avec un garçon mais le repousse pour ne pas passer pour une fille facile. Malgré son jeune âge, la jeune fille ne se fait guère d’illusions sur l’amour. C’est alors qu’elle croise la route de Léo : devenu un vieux monsieur, espiègle et drôle, il vit avec le souvenir de ‘’la femme la plus aimée du monde’’, le grand amour de sa vie. Rien ne semble lier Léo à la jeune Alma. Et pourtant… De la Pologne des années 30 à Central Park aujourd’hui, un voyage à travers le temps et les continents va unir leurs destins.

L’histoire de l’amour est une adaptation du roman de l’auteure Nicole Krauss. Si ce choix peut surprendre, au vu de la filmographie militante de Radu Mihaileanu, le réalisateur explique avoir voulu ‘’défendre ces dinosaures utopistes qui se battent pour le sentiment amoureux, pour l’amour qui aide à survivre à tout (car) aujourd’hui la plus grave et profonde crise que l’humanité traverse, et qui engendre toutes les autres, c’est l’incapacité d’aimer l’autre’’. Le compositeur français Armand Amar, qui avait déjà gagné un César pour la musique du Concert en 2010, signe la bande originale du film.

Après Le Concert et La Source des femmes, Radu Mihaileanu réalise une lumineuse fresque romanesque, aussi espiègle que grave, qui embrasse généreusement personnages, pays et époques diverses.

Dans leur village natal, dans la Pologne de 1940, ces projets radieux se heurtent à la dure réalité historique: les Allemands s’approchent de leur village, semant partout la désolation et la mort. La famille d’Alma fuit vers l’Amérique. Mais Leo n’a pas les moyens de la suivre ; alors, il lui promet de survivre pour venir la retrouver à New York.

Dans cette même ville, en 2006, Alma adolescente vit ses premières amours contrariées. Sa mère, qui avait choisi ce prénom en référence à un roman sublime, lui assure qu’elle sera comme son héroïne « la femme la plus aimée au monde. » Mais entre la disparition brutale de son père, sa mère dépressive et son petit frère qui se prend pour le messie, cette perspective paraît bien lointaine, voire dénuée d’intérêt, à Alma.

‘’La femme la plus aimée au monde’’: c’est la promesse de Leo à Alma et, comme si ce serment d’un amour hors du commun pour la vie ne suffisait pas, il jure de la faire rire jusqu’à la fin de leurs jours. Pour plaire à cette passionnée de littérature et écarter Zvi et Bruno, ses rivaux, il veut devenir un grand écrivain afin d’ajouter à son bonheur réel les évasions de la fiction.

L’Histoire de l’amour que Radu Mihaileanu, membre du jury, a présenté au Festival de Deauville, porte en lui toute l’énergie et la fantaisie de son réalisateur. Ce récit adapté du roman de Nicole Krauss trouve un écho dans sa propre histoire familiale. Né en 1958 sous la dictature communiste en Roumanie, Radu Mihaileanu est le fils d’un journaliste juif, qui fut déporté dans un camp de travail mais qui a survécu au nazisme, au stalinisme, à Ceausescu et à l’émigration, grâce à son humour.

L’Histoire de l’amour sait allier le souffle d’une grande romance sur un fond historique dramatique avec une ambiance espiègle et pétillante. Ce récit complexe se déroule sur soixante années et dans trois pays différents (la Pologne, les États-Unis et le Chili) sans perdre en route les spectateurs. Le travail sur l’image, plus proche du 35 mm pour les scènes qui se passent dans le passé et en numérique pour celles qui se passent au présent, facilite le repérage dans le temps.

Pour ces personnages aux destins exceptionnels, le film réunit des acteurs charismatiques. Gemma Arterton est très crédible dans son rôle de ‘’femme la plus aimée du monde’’ sous le regard ébloui de Leo. Derek Jacobi est cet amoureux transi, devenu un vieux monsieur fantasque qui cache son chagrin tout en retenue; il forme un duo déjanté et émouvant avec Elliott Gould, étonnant Bruno. Sophie Nélisse apporte sa grâce et son dynamisme à l’adolescente new-yorkaise qu’elle joue.

Certains s’agaceront peut-être d’une mise en scène trop démonstrative soulignée par les violons. D’autres se laisseront emporter par cette saga ambitieuse qui est un hymne à l’amour lumineux et bouleversant.

D’autres encore reprocheront à Radu Mihaileanu sa vision trop large et trop grande. Le réalisateur de Vas, vis et deviens et du Concert aime les vastes espaces qui font voyager les sentiments à travers les tragédies de l'histoire. Il est porté par une inspiration généreuse, il déborde de vitalité chaleureuse, et son invitation lyrique à célébrer l’amour sincère et durable ne peut laisser indifférent

LE MYSTERE JEROME BOSCH

Film franco-espagnol de José Luis Lopez-Linares – 2016

A l’heure de la mondialisation, ce film chante le langage universel de l’art.

500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands peintres flamands, continue à intriguer avec une œuvre aussi fascinante qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À travers « Le Jardin des Délices », historiens de l’art, philosophes, psychanalystes en cherchent le sens et rendent un hommage vibrant à un artiste qui défie le temps. Le Mystère Jérôme Bosch s’achève comme il a commencé : par la contemplation du chef-d’œuvre de l’artiste, Le Jardin des délices. Dans le célèbre musée du Prado, ce sont d’abord des visiteurs que l’on voit, presque sidérés par l’inépuisable richesse de cette fresque et à qui l’on donnerait volontiers laissé la parole, puisque Bosch résiste aux lectures les plus savantes. Les spécialistes, les uns après les autres, partagent leurs diverses interprétations, convoquant la religion, la psychanalyse ou le surréalisme, sans jamais réussir à épuiser le contenu de l’œuvre.

500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands peintres flamands, continue à intriguer avec une œuvre aussi fascinante qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À travers « Le Jardin des Délices », historiens de l’art, philosophes, psychanalystes en cherchent le sens et rendent un hommage vibrant à un artiste qui défie le temps. Le Mystère Jérôme Bosch s’achève comme il a commencé : par la contemplation du chef-d’œuvre de l’artiste, Le Jardin des délices. Dans le célèbre musée du Prado, ce sont d’abord des visiteurs que l’on voit, presque sidérés par l’inépuisable richesse de cette fresque et à qui l’on donnerait volontiers laissé la parole, puisque Bosch résiste aux lectures les plus savantes. Les spécialistes, les uns après les autres, partagent leurs diverses interprétations, convoquant la religion, la psychanalyse ou le surréalisme, sans jamais réussir à épuiser le contenu de l’œuvre.

Pour la première fois, une caméra scrute les mille et un détails du Jardin des délices. Une caméra envieuse qui capte des regards fascinés. Au Prado, devant les mille et un détails du Jardin des délices, triptyque de Jérôme Bosch, des Japonais croient reconnaître leurs mangas. Des adolescentes pouffent devant les scènes érotiques. Des adultes qui ont connu la guerre et le baby-boom admirent la prescience: tout, de la civilisation des loisirs et des boucheries modernes, semble déjà là en effet.

En plus de faire la direction de la photographie sur de nombreux films de Carlos Saura, José Luis López-Linares occupe les postes de chef opérateur et assistant réalisateur, mais aussi ceux de producteur de documentaires et de scénariste. Avec Le mystère Jérôme Bosch, il signe un foisonnant et passionnant documentaire sur cet étrange triptyque qui continue d’interroger la place et le rôle de l’art dans l’histoire du monde. Pour en donner d’autres visions, mettre en évidence son importance, le documentariste donne la parole à de nombreux experts ou artistes issus de différents pays. Devant le tableau, chacun y va de son ressenti, de son analyse, le réalisateur multipliant les points de vue et les interprétations. ‘’Je souhaitais faire un film qui soit le plus international possible autour d’un tableau qui, à l’échelle mondiale, est iconique’’, explique le documentariste. Le mystère Jérôme Bosch devient alors un film sur le langage universel de l’art, ces témoignages de différents pays qui se répondent dans plusieurs langues finissant ainsi par tisser une mosaïque aux diverses tonalités.

‘’L’idée était d’instaurer une conversation entre des personnes qui avaient réfléchi et travaillé sur le tableau’’, poursuit José Luis López-Linares.‘’Je ne cherchais pas vraiment à comprendre tous les aspects techniques, ni les théories visant à élucider le style de Jérôme Bosch. Je voulais réunir des individus qui posent des questions perspicaces et spirituelles et qui m’aideraient, ainsi que les spectateurs, à mieux appréhender le tableau plus qu’à l’expliquer. D’une certaine manière, j’ai fait appel à des visiteurs du musée du Prado, mais des visiteurs un peu « spéciaux »’’. Son but est bien d’apporter un éclairage différent et plus exhaustif de l’œuvre de Jérôme Bosch tout en s’éloignant de toute velléité avant-gardiste et obscure. Sous la démarche pédagogique de faire un film à la fois riche et abordable, José Luis López-Linares, s’il ne convie aucun cinéaste, n’en oublie pas pour autant de faire du cinéma.

Un tel sujet se voit souvent menacé par l’académisme, ou par une réalisation peu ingénieuse qui enchaîne les entretiens les uns après les autres. José Luis López-Linares arrive à se tirer de ce mauvais pas en donnant à son documentaire un rythme alerte soutenu par une utilisation volontairement anachronique de la musique. ’’Grâce à la musique, il est aisé pour un réalisateur d’orienter les émotions du spectateur, d’élargir son champ de perceptions visuelles’’, explique le documentariste. ‘’Le sens de l’objet n’est pas modifié mais il prend une autre couleur. Le public le perçoit (ou du moins, on lui donne l’opportunité de le percevoir) comme une nouvelle entité dans laquelle la musique prend toute sa place. C’est pourquoi elle est aussi fondamentale pour moi qu’un scénario. Dès le début du film, j’ai travaillé avec Universal Music Espagne qui m’a offert de puiser dans son généreux catalogue. J’ai demandé Jacques Brel et il y figurait, de même que Lana del Rey, Arvo Pärt, Bach et Elvis Costello. La bande originale, éditée par leurs soins, est d’ailleurs disponible. Trouver la bonne musique pour un film est toujours une étape difficile pour moi. Dans ce cas précis, je ne voulais pas d’une musique d’époque. J’ai essayé de concevoir une bande originale aussi variée et moderne que le tableau.’’ À ce parti pris osé, de mélanger les genres musicaux et les époques, José Luis López-Linares propose un découpage enlevé et serré qui multiplie les gros plans, alternant les vues sur des détails du tableau avec des images d’archives d’événements plus ou moins récents qui y font écho.

Ainsi, Le mystère Jérôme Bosch met en évidence les différentes étapes de la création du tableau, révèle images et sens cachés, mais aussi la modernité de son esthétique et de son regard sur l’humanité, ses mœurs et ses peurs. Par le rapport qu’entretenait Jérôme Bosch avec la religion, et qui se ressent dans son œuvre, José Luis López-Linares concède au Jardin des délices et à ses visions oniriques, tantôt paradisiaques tantôt infernales, des vertus quasi-prophétiques. Par là, le cinéaste évoque également la place de la religion dans la société, son influence et le regard qu’elle porte sur les événements.

Voilà bien par le montage, par celui des images et des idées, la magie du cinéma qui opère : celle d’établir des liens de révélation entre les individus et les événements qui façonnent l’Histoire et les peuples. Le mystère Jérôme Bosch, entre documentaire historique et réflexion philosophique voire existentielle, célèbre le prestige de l’art et perpétue néanmoins tout le mystère qui entoure Le jardin des délices et son auteur.

LA MORT DE LOUIS XIV

Film français de Albert SERRA – 2016

Le film s’intéresse à la mort. Elle survient au moment où on ne l’attend plus, comme un rien.

Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive douleur à la jambe. Les jours suivants, le Roi poursuit ses obligations mais ses nuits sont agitées, la fièvre et la gangrène le gagnent. Il se nourrit peu et s'affaiblit de plus en plus. C’est le début de la lente agonie du plus grand roi de France, entouré de ses fidèles, de ses médecins et des représentants de l’Eglise. Acteur fétiche de François Truffaut et véritable icône de la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud se glisse dans la peau de Louis XIV, un personnage à la mesure de son talent. C’est d’ailleurs avec ce rôle qu’il s’est vu remettre une Palme d’honneur au 69e Festival de Cannes. Pour rester le plus fidèle possible à l’Histoire, Albert Serra a lu les Mémoires de Saint-Simon et les Mémoires du Marquis de Dangeau, qui relatent avec précision les derniers moments du Roi Soleil. « Le film s’intéresse en premier lieu à cette banalité de la mort. Elle survient au moment où on ne l’attend plus, comme un rien. »

Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive douleur à la jambe. Les jours suivants, le Roi poursuit ses obligations mais ses nuits sont agitées, la fièvre et la gangrène le gagnent. Il se nourrit peu et s'affaiblit de plus en plus. C’est le début de la lente agonie du plus grand roi de France, entouré de ses fidèles, de ses médecins et des représentants de l’Eglise. Acteur fétiche de François Truffaut et véritable icône de la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud se glisse dans la peau de Louis XIV, un personnage à la mesure de son talent. C’est d’ailleurs avec ce rôle qu’il s’est vu remettre une Palme d’honneur au 69e Festival de Cannes. Pour rester le plus fidèle possible à l’Histoire, Albert Serra a lu les Mémoires de Saint-Simon et les Mémoires du Marquis de Dangeau, qui relatent avec précision les derniers moments du Roi Soleil. « Le film s’intéresse en premier lieu à cette banalité de la mort. Elle survient au moment où on ne l’attend plus, comme un rien. »

Albert Serra est catalan. Il appartient à ces réalisateurs que l’on pourrait qualifier ‘’d’hypnotiques’’ ; rien dans son œuvre n’est a priori facile, ni le choix de ses sujets : celui de Don Quichotte dans Honor de Cavalleria (2006) ou encore Histoire de ma mort (2013) d’après Casanova, ni non plus le rythme mélancolique imprégnant les séquences qui suivent, du 9 août au 1e septembre 1715, l’agonie du Roi. Il ne propose pas un miroir au spectateur ni même son envers, mais un autre temps où il faut plonger et ainsi peut-être percevoir, dans les voix et les transports des fantômes qu’il expose, un monde poétique où le morbide voisine avec l’humour et où l’impuissance est une part d’enfance retrouvée. Le cinéma d’Albert Serra peint un sujet relatif, sans ignorer, qu’en lui, rayonne l’absolu. Voici comment il présente son travail :

‘’Le cinéma est entré dans ma vie un peu par hasard. Cela provient d’une rencontre entre un moment de ma vie où, avec mes amis, nous voulions produire des objets esthétiques et l’apparition de petites caméras numériques. Le numérique a, en quelque sorte, déverrouillé la possibilité de l’action. Il nous a permis de « faire du vrai cinéma » en interaction avec notre vie. Avec lui, la connaissance technique n’était plus un problème insurmontable. En 2002, on a commencé à faire des films. Aucune nécessité ne m’a obligé à employer des techniciens professionnels, et j’ai privilégié le travail avec les gens que j’aime. J’ai approché l’idée qu’un film s’apparente à une célébration, une espèce de fête conçue comme une vie parallèle, où l’on sort de la routine, de l’ennui. Le numérique m’a autorisé à créer des films dans un esprit similaire aux récits automatiques. Honor de Cavalleria, je l’ai tourné en quinze jours. Ça n’a pas été très long non plus pour la Mort de Louis XIV. Je n’aime pas les pauses. Je tourne en continu. Je préfère que les scènes s’enchaînent les unes aux autres. De toutes les manières, je suis, pour le dire d’une façon banale, un serviteur des acteurs. J’essaie de bouger le film en fonction de leurs inspirations. Avant tout, je tente d’inventer des signes. La Mort de Louis XIV est dans ce sens un récit inédit. On assiste aux derniers instants du roi de droit divin. Il est entouré de médecins plus extravagants et perdus les uns que les autres. Il y a beaucoup d’ironie et de drôlerie dans cette dernière affirmation de la vie. Le film s’intéresse en premier lieu à cette banalité de la mort. Elle survient au moment où on ne l’attend plus, comme un rien.

Avec Jean-Pierre Léaud, on s’est croisé lors d’un festival. Avant tout, j’aime sa relation au cinéma. Il a un rapport non mercantile à son art. Il m’a dit n’avoir fait aucun film pour l’argent. Après, l’homme m’a séduit. Je ne parle pas de son statut d’icône. Je connais, bien sûr, ses films mais je ne porte pas cette tradition de la nouvelle vague. Bref, il ne s’agissait pas de montrer la mort d’Antoine Doinel (personnage de fiction, inventé par F. Truffaut pour 5 de ses films). J’apprécie chez lui son intégrité morale, sa photogénie et sa folie. Son talent lié à son éthique confine au génie’’…

Splendide dans sa royale agonie, Jean-Pierre Léaud donne chair et corps au film du réalisateur catalan, dans un clair-obscur où se mêlent magie et médecine. Celui qui voudrait dire un mot de la Mort de Louis XIV d’Albert Serra se trouverait placé dans une position que le film précisément ne cesse de décrire. Cette Mort ne nous invite à son chevet. C’est une position elle-même dédoublée, divisée : celle du médecin qui scrute sur le corps du roi les signes d’une agonie indéchiffrable, et celle du valet qui cherche à en soulager les plaintes. Le film veille le roi et le spectateur veille le film, dans l’attente grave de la mort annoncée. Tout un jeu de regards se construit là, saturant l’espace clos de la chambre autour du lit central où un corps nous regarde, impressionnant.

Albert Serra est un homme de son temps, qui s’intéresse à l’Histoire et à la manière dont elle peut influencer notre vie courante. Aussi, en 2015, alors que la France célébrait le tricentenaire de la mort de Louis XIV, a-t-il réalisé ce film puissant qui s’attarde sur les deux dernières semaines d’un homme qui a régné plus de 70 ans sur le pays. En s’appuyant sur Les Mémoires de Saint-Simon et du Marquis de Dangeau, deux courtisans tous les deux présents lors de l’agonie du roi, le réalisateur propose ce huis-clos pour représenter les derniers instants d’un homme malade, dans son intimité et sa douleur. Il met en scène une dichotomie entre la mort d’un personnage public comme le Roi de France et la longue agonie vue dans l’intimité d’un malade banal. Car loin de dramatiser, ou de s’intéresser uniquement à la fin d’un homme célèbre, le réalisateur s’attarde plutôt sur un corps, qu’il filme au plus près, afin de montrer comment la maladie prend, progressivement, toute la place.

Comment rester insensible, quand on est un public du XXIe siècle, aux longues discussions entre médecins, qui prennent des décisions que nous pouvons juger abracadabrantes aujourd’hui ? Ce qui est jugé comme potentiellement efficace en 1715 sur un patient malade est une aberration pour un public converti aux soins et à la médecine générale. Aussi, pendant que le roi attend son traitement en toute confiance, le spectateur se glisse dans une conversation qui a vraiment eu lieu il y a 300 ans.

Bien que le public connaisse l’issue des trois semaines d’agonie du Roi-Soleil, l’intérêt du film est incontestable, aussi bien d’un point du vue historique que médical. Mise en scène intime, cadrage impeccable, photographie minutieuse… Si la forme est de qualité, le fond est également intéressant, puisqu’il s’agit à la fois d’évoquer la maladie, la dépendance et la souffrance de la fin de vie, autant pour le patient que pour son entourage. On ne sait plus bien dans quel monde on végète. Ce film est comme une psalmodie, accompagnant le grand homme confronté à sa condition de simple mortel. En terminant, je reprends la remarque de Jacques Morice dans sa critique pour Télérama : Que Jean-Pierre Léaud, avec sa perruque haute et large qui diffuse une lumière blafarde, incarne le Roi-Soleil apporte beaucoup à l’histoire. Qui, mieux que ce mythe vivant, aurait pu ainsi gémir, s’assoupir et râler devant nous ? Certains donnent leur corps à la science, lui c’est au cinéma’’.

Ce film est un hymne au sentiment amoureux, à la rébellion et à la folie.

MAL DE PIERRES

Film franco-belge de NICOLE GARCIA – 2016

Dans un petit village du sud de la France, Gabrielle a le tort d’exprimer de façon passionnée ses émotions et ses sentiments. Elle est animée, presque dévorée par le désir, toujours inassouvi, une quête extrême qui la conduit presque à la folie. Elle vit dans un état de rage, de frustration charnelle, presque d’obsession. Ses parents décident de la marier plutôt que de la faire interner. Ils font de José, un ouvrier agricole patient et généreux de leur exploitation, l’heureux élu. Malgré l’attention et l’amour qu’il lui porte, Gabrielle affirme qu’elle n’aimera jamais cet homme qui lui est imposé. Tout bascule lorsqu’elle est envoyée en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, la maladie de la pierre. Elle y rencontre André Sauvage, un soldat qui revient de la guerre d’Indochine, avec qui elle découvre l’amour et la passion…

Dans un petit village du sud de la France, Gabrielle a le tort d’exprimer de façon passionnée ses émotions et ses sentiments. Elle est animée, presque dévorée par le désir, toujours inassouvi, une quête extrême qui la conduit presque à la folie. Elle vit dans un état de rage, de frustration charnelle, presque d’obsession. Ses parents décident de la marier plutôt que de la faire interner. Ils font de José, un ouvrier agricole patient et généreux de leur exploitation, l’heureux élu. Malgré l’attention et l’amour qu’il lui porte, Gabrielle affirme qu’elle n’aimera jamais cet homme qui lui est imposé. Tout bascule lorsqu’elle est envoyée en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, la maladie de la pierre. Elle y rencontre André Sauvage, un soldat qui revient de la guerre d’Indochine, avec qui elle découvre l’amour et la passion…

Nicole Garcia sait tout faire : jouer sous la direction des plus grands (Alain Resnais, Claude Sautet, Henri Verneuil…), monter sur scène comme dans La Mouette, et même réaliser des films. Le dernier en date est Le mal de pierres, qui était dans la sélection officielle de Cannes. Son audace y fut saluée et son histoire d’amour, voire sa maladie d’amour, très appréciée bien que non récompensée ! Marion Cotillard, qui illumine ce film, fit un aller-retour de Londres, juste pour assister à la projection. Le scénario est adapté du livre de l’écrivain italien Milena Angus, Mal de pierre.

Nicole Garcia compare son héroïne Gabrielle à la Adèle H de Truffaut (1975). Elle pourrait aussi être une cousine éloignée de Mademoiselle Julie (de Liv Ullmann, en 2014), ou de Madame Bovary dont elle partage la folie ou le romantisme. Car Gabrielle aime, ou plutôt veut aimer, au point d’en être embarrassante pour ses parents, bourgeois provinciaux des années 50 qui la marieront à un ouvrier pour la ‘’caser’’. Mais jamais la jeune femme ne renoncera "à la chose absolue", surtout pas quand elle rencontrera un soldat français qui lui fera tourner la tête en l’entraînant dans une valse des sentiments balayant tout sur son passage.

Elle l’avait déjà prouvé avec The Immigrant, De rouille et d’os ou Macbeth : Marion Cotillard est une tragédienne hors pair et le démontre à nouveau avec ce personnage sensuel, moderne et farouche, enrichi par ses contradictions. Capable de la pire froideur avec son mari (la révélation Alex Brendemühl, bouleversant de dévotion) comme de l’abandon le plus total avec son amant distant, l’héroïne qu’elle incarne nous fait vibrer aux rythmes des battements de son cœur, trop bruyants pour la société dans laquelle elle vit.

Rares sont les cinéastes qui osent inventer des personnages aussi exaltés, amoureux excessifs, dont les sentiments et les désirs doivent faire plier le réel, qui les magnifient plutôt que d’en faire l’objet de risée ou de jugement. Gabrielle est une femme qui se fourvoie et qui a raison de se fourvoyer. On se laisse emporter par le Mal de pierres de Nicole Garcia car c’est un hymne au sentiment amoureux, mais aussi à la rébellion et à la folie.

Grand film romantique, Mal de pierres montre la trajectoire de Gabrielle, portée par Marion Cotillard incandescente, qui ne se résout pas à accepter sa condition d’épouse du bel ouvrier catalan auquel la destine sa mère, pressée de se débarrasser de sa fille fantasque. Son corps se révolte, lui tord les boyaux et finalement, les dérèglements de sa vie intérieure et affective l’obligent à partir de faire soigner dans un sanatorium. Elle y rencontre un séduisant opiomane (Louis Garrel). Variation de ton et de lumière entre le gel de la montagne suisse et le ciel bleu électrique du Sud, où la jeune femme retournera vivre avec son mari, une fois soignée. Mais guérit-on jamais d’une passion ? Dans ce film, Nicole Garcia dessine en creux un manifeste et rend hommage à la jeune fille enfouie toujours vibrante.

Mal de pierres est comme un ruban que l’on déroule : en arrivant au bout, on découvre qu’il contient un bijou. Le passage à l’écran de ce roman magnifie l’histoire originelle. On apprécie le travail délicat sur le mouvement, les lignes corporelles, chaque geste qui transforme les scènes en ballet. L’époque est montrée par touches, qui affinent le style de l’image tout en donnant un sentiment d’intemporalité ; et la présence continuelle de l’eau reflète les émotions de Gabrielle, finalement mieux que les mots eux-mêmes.

Ce très beau drame psychologique nous transporte jusqu’à la dernière minute. L’héroïne, qui souffre tout au long de sa vie d’un mal-être diffus, va se forger une carapace émotionnelle, tout simplement pour vivre. Marion Cotillard porte le film avec une étonnante justesse, extrêmement touchante.

‘’Ce destin de femme incarne pour moi la forme de l’imaginaire, la puissance créatrice dont nous sommes tous capables lorsque nos aspirations, nos sentiments, nous conduisent aux extrémités de nous-mêmes, à notre propre dépassement’’, a déclaré Nicole Garcia, qui s’est approprié le matériau initial, s’éloignant de la trame du roman sans en trahir l’esprit. Il en ressort un récit alliant simplicité narrative et complexité psychologique des personnages, qui flirte un temps avec le fantastique mais sans s’y frotter véritablement (ce qu’ont déploré certains), préférant la suggestion et l’installation du doute aux ruptures radicales de ton et de genre. On est bien sûr à mille lieues des fulgurances de Max Ophuls (Madame de...) ou de Jane Campion (La Leçon de piano), qui ont filmé la passion dévorante avec plus d’ardeur. Mais Nicole Garcia n’a pas l’ambition de renouveler les formes cinématographiques et s’inscrit davantage dans la lignée du classicisme maîtrisé du Claude Sautet de Un cœur en hiver (1992).

Dans un entretien entre Nicole Garcia et Marion Cotillard, mené par Romain Thoral pour la revue Illimité éditée par UGC, la cinéaste parle de l’actrice principale qu’elle a choisie ‘’pour la dose de mystère qu’elle dégageait’’ : ‘’Marion a quelque chose de mystérieux oui, mais pas comme une nappe de brouillard façon Garbo ou Gardner, parce qu’elle est très vivante. Disons qu’elle a du mystère dans son aura, sa sensualité, son côté sauvage. Elle possède quelque chose de l’ordre de l’indicible. Surtout, je crois que ce mystère vient de sa photogénie, de l’alchimie qu’elle fait naître entre la pellicule et son visage.

« La star est star parce que le système technique du film développe et excite une projection-identification. Il culmine en divinisation lorsqu’il se fixe sur ce que l’homme connaît de plus émouvant au monde : un beau visage humain ». Le journaliste cite ici Edgar Morin, en 1957, dans son essai Les stars. Pour lui, Marion Cotillard est l’incarnation de cette idée-là. Celle-ci réagit à ses propos : ‘’La chose, qui peut être invisible, mais ce qui va être le point de départ dans ma construction du personnage, c’est ma manière de respirer. Tout se joue là-dedans… Après cela, je laisse libre cours à mon imaginaire : j’explore, par exemple, la petite enfance de Gabrielle ; j’essaye de trouver le moment où le formatage et le conditionnement ont altéré sa personnalité. Pour Gabrielle, je ne saisissais pas pourquoi elle ne s’était pas enfuie de chez ses parents, pourquoi elle acceptait d’être en quelque sorte leur prisonnière. Alors, j’ai imaginé sa fugue et j’ai compris que ça s’était très très mal terminé et qu’elle avait dû retourner chez eux. C’est nécessaire tout ça, parce qu’il faut vraiment que chaque cellule de votre corps prenne vie pour quelqu’un d’autre’’. Fidèle à son crédo, elle met son art au service du metteur en scène, rien d’autre. Ce qui fait dire à Nicole Garcia : ‘’C’est très émouvant, un acteur qui fait confiance à un metteur en scène. Je vous jure que c’est un sentiment très fort. Marion, c’est encore plus que de la confiance qu’elle vous offre, c’est carrément de l’abandon. Elle ne vous dit jamais : « Mais pourquoi je ferai ça ? ». C’est d’autant plus impressionnant que, après s’être donnée à ce point, elle reconnecte ensuite immédiatement avec le réel, juste après que vous avez dit : « Coupez ». Ca aussi, pour moi, ça tient du mystère…’’

Ni sainte, ni soumise, sa Gabrielle donne le la à ce film très singulier, très stimulant, qui trouve son souffle romanesque dans les petits yeux humides de Marion. C’est bluffant, une fois de plus.

Novembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier

Comment des jeunes filles ordinaires sombrent dans la radicalisation ?

LE CIEL ATTENDRA

Film de Marie-Castille MENTION-SCHAAR – 2016

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour « garantir » à sa mère une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un « prince » sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Marion, Leïla ou Clara et, comme elles, croiser un jour la route de l’embrigadement....Pourraient-elles en revenir ?

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour « garantir » à sa mère une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un « prince » sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Marion, Leïla ou Clara et, comme elles, croiser un jour la route de l’embrigadement....Pourraient-elles en revenir ?

Pour être plus proche de la réalité, Marie-Castille Mention-Schaar a fait un véritable travail d’investigation avant de tourner Le ciel attendra. Elle a rencontré plusieurs journalistes, a regardé des vidéos de propagande ‘’d’une violence absolue’’ et a travaillé en collaboration avec le Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l’Islam. Le tournage a commencé trois jours après les attentats du 13 novembre à Paris. Même si la réalisatrice a pensé tout arrêter, son envie de comprendre de tels actes l’a poussée à continuer. Ce film est le parcours d’une combattante. Elle s’est emparée d’une actualité brûlante qui la sidère et qu’elle cherche à comprendre : comment des jeunes filles tout à fait ordinaires peuvent-elles sombrer dans la radicalisation ?

C’est toujours avec tendresse et délicatesse que Marie-Castille Mention Schaar, réalisatrice en 2014 du superbe Les héritiers’, tourne sa caméra vers l’adolescence en perdition. La réalisatrice a privilégié une étude psychologique détaillée. Pour tenter de mettre au jour les rouages du phénomène d’embrigadement qui touche un nombre croissant de jeunes, elle s’est lancée dans un travail d’enquête minutieux. Sur le tournage, elle se fait aider par une jeune femme partie en Syrie rejoindre Daech et qui en est revenue. Dounia Bouzar, créatrice du Centre de Prévention, de Déradicalisation et de Suivi Individuel (CDPSI), qui l’a autorisée à la filmer dans des scènes d’une grande authenticité, qui permettent au spectateur de mesurer l’énergie qu’il faut déployer pour remettre des jeunes sur la voie de la raison ou réconforter des parents désespérés de n’avoir rien vu venir.

En s’appuyant sur un scénario bien construit et sur des situations justes et pour dissiper une croyance trop largement répandue, la réalisatrice répète qu’il n’est pas nécessaire d’être fragilisé ou d’habiter dans des quartiers abandonnés pour tomber dans les griffes des « rabatteurs » de Daech. De manière directe et brutale, le film nous plonge alors dans l’enfer de deux jeunes filles qui semblent ne manquer de rien mais qui, en quête d’absolu et d’idéal amoureux, deviennent des proies faciles pour des personnages peu scrupuleux. Comme on se désintoxique d’une drogue, la première entame un lent chemin vers la guérison, tandis qu’à l’opposé, l’autre s’enfonce inexorablement dans une intoxication définitive.

Sonia, 17 ans, vit au sein d’une famille sans histoires, entre sa petite sœur et ses parents qui ont le sentiment de tout faire pour le bonheur de leurs enfants. Une nuit, la police débarque chez eux. C’est lors de cette arrestation qu’ils apprennent, sans parvenir à y croire vraiment, que leur fille s’apprête à commettre un attentat. S’engage alors un long et douloureux combat contre le désenvoûtement, avec toute la famille (touchante Sandrine Bonnaire en mère compréhensive et désarmée, avec Zinedine Soualem, parfaitement juste en père meurtri et inquiet).

Mélanie a sensiblement le même âge. Elle va au lycée où elle est bonne élève, elle joue du violoncelle et est engagée dans une association humanitaire. Elle vit seule avec sa mère seule (ses parents sont séparés mais son père est présent dans l’adversité), qui tient un petit salon de coiffure. Toutes les deux s’entendent bien, jusqu’au jour où Mélanie commence à se fermer, sans que sa mère n’en comprenne les raisons (crise d’adolescence oblige, pense t-elle). La mort de sa grand-mère, avec qui elle entretenait une réelle complicité, perturbe profondément Mélanie. Sur Facebook, elle accepte alors l’invitation d’un garçon qu’elle ne connaît pas mais qui sait trouver les mots justes dont elle a besoin. Et le piège se referme peu à peu. Grâce à une mise en scène habile, on assiste, médusés et impuissants, à son avancée inexorable vers l’emprisonnement mental.

Parallèlement, on suit le parcours de Sylvie, sa mère (jouée par Clotilde Courau), qui est partagée entre la colère et le désespoir de n’avoir à aucun moment soupçonné les prémices de cette tragédie qui s’abat sur elle. L’intensité du jeu de l’actrice, méconnaissable sous les traits de cette femme au visage marqué et aux yeux d’une tristesse infinie, permettra, sans aucun doute, à toutes les mères d’adhérer à sa détresse. Les regards se tournent aussi vers les deux jeunes actrices, Noémie Merlant (Sonia) et Naomi Amarger (Mélanie). On les avait déjà remarquées dans Les héritiers et elles confirment ici leurs talents en se glissant, avec une aisance bouleversante, dans la peau de ces personnages tourmentés dont elles parviennent parfaitement restituer la sincérité.

Dans un entretien avec Anouk Brissac, pour la revue ‘’Illimité’’ de la firme UGC, Marie-Castille Mention-Schaar s’est exprimé sur son film :

‘’Est-ce parce que le sujet est si brûlant que votre vigilance vis-à-vis de la vérité a été si minutieuse ?

Bien sûr, c’était impensable d’inventer. Le film est une fiction, mais pétrie de réel, où rien n’est faux, où tout est véridique.

Pourquoi Dounia Bouzar joue-t-elle son propre rôle ? Pourquoi ce choix de l’intervention d’un réel ‘’si réel’’ dans la fiction, au risque d’en extraire le spectateur ?

C’est en assistant aux séances que Dounia anime que ce personnage ‘’tiers’’, qui remet les choses dans leur contexte et les décrypte, m’est apparu fondamental. Même une très bonne comédienne ne pourrait pas improviser avec une telle justesse. Dounia réagit de façon instinctive, mais très juste. A la caméra, ça n’a pas de prix, il n’y a pas le mensonge de la réincarnation.

Vous n’avez pas eu peur de vous attaquer au sujet de la radicalisation, si sensible et source de crispation ?

Au contraire. Il faut se détacher de la crispation, ce que je fais en essayant de comprendre le cheminement vers la radicalisation. On a tellement besoin de resserrer les liens les uns avec les autres, c’est affolant cette nécessité. Je vois les réactions du public : il y a un basculement dans leur tête : ils ont vu, identifié, ressenti et compris enfin ce mal invisible. Avoir ce film devant les yeux, même si c’est une fiction, rend cette réalité tangible, réelle. La fiction, paradoxalement, fait exister le réel.. C’est le pouvoir fou de la fiction, qui libère quelque chose de par son essence même. Je n’ai pas fait un film sur l’Etat Islamique, sa propagation, son fonctionnement ; j’ai fait un film centré sur les humains et sur la façon dont ce mal les touche physiquement, émotionnellement et psychologiquement. On est collés à eux, ils mettent des visages et des corps sur un phénomène invisible.

On a le sentiment que votre cinéma est de plus en plus engagé…

C’est vrai et je ne me l’explique pas. Je travaille à la pulsion, à l’instinct. On vit une époque avec ce climat. Cet engagement m’advient malgré moi et je décide de le suivre. C’est lui qui me guide.’’

Les groupes de parole où les adultes expriment leur désarroi, mélange de honte et de désespoir, sont tout aussi poignants que leurs réactions quand ils tentent de communiquer avec leurs filles qui les considèrent comme des ennemis. « Ils s’en veulent de ne pas avoir vu comment leur enfant évoluait », dit la cinéaste. Quant à ces jeunes, ils sont en recherche d’un but, d’un sens à leur vie. La proposition ‘’religieuse’’ qui leur est présentée, détourne leur recherche de la vérité de leur être, détruit les liens qui les ont construits et dénature leur foi dans l’adoration d’une caricature de Dieu. Au-delà de son sujet brûlant d’actualité, Marie-Castille Mention-Schaar signe un film sensible sur l’adolescence et ses fragilités, toujours à juste distance de ses personnages.

Instructif sans être didactique, Le ciel attendra est un film important. Il donne à réfléchir après avoir été pris aux tripes, en abordant de front un sujet délicat et angoissant. On ne saurait trop recommander d’aller le découvrir.

Novembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier

Ce film égyptien milite pour la liberté d’expression

CLASH

Film de Mohamed DIAB – 2016

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution, par l’armée, du président islamiste Mohamed Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants sont arrêtés par l’armée. Un groupe d’hommes, aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon minuscule, avec une mère de famille infirmière, une jeune fille voilée et son vieux père, un journaliste américano-égyptien et un photographe. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir ?...

Après le succès de son premier film les femmes du bus 678 (2012), Mohamed Diab s’intéresse aux évènements violents qui ont suivi la destitution, par la rue, du nouveau président Morsi, membre des Frères Musulmans.

C’est, au sens propre, un film étouffant. On peut le conseiller aux cinéphiles, mais pas aux claustrophobes. Pendant une heure et demie, Mohamed Diab nous enferme dans un fourgon de police, avec une vingtaine de personnes, manifestants ou simples passants, qui brûlent sous l’implacable soleil du Caire, tandis qu’à l’extérieur, des scènes de guerre civile empêchent toute progression dans la ville. La situation est bloquée et absurde. Les policiers en noir finissent par ne plus savoir s’ils doivent résister dehors aux manifestants ou surveiller, à travers les barreaux, les prisonniers qui en viennent aux mains dans ce cachot ambulant. Par peur d’être mêlés aux sanglants combats de rue ou d’être les cibles des snipers, ils finissent par ne plus vouloir sortir.

C’est un concentré explosif de la société égyptienne de l’été 2013, au cours duquel l’armée du général Abdel Fattah al-Sissi a destitué le président islamiste Mohamed Morsi. Les personnes arrêtées et jetées pêle-mêle dans le fourgon appartiennent à toutes les obédiences, toutes les classes sociales, toutes les générations. Plus le temps passe, plus la chaleur et la colère montent. Entassés, assoiffés, affamés, au bord de l’évanouissement, ces ennemis fratricides que le hasard contraint à cohabiter sont décidément irréconciliables. Trois ans après la révolution, ces fanatiques des deux bords continuent à s’opposer. Le film suffocant et haletant de Mohamed Diab n’est pas anachronique, il est visionnaire. Comme le remarque Jérôme Garcin dans L’Obs : ‘’Entre la loi islamiste et la loi martiale, Mohamed Diab a l’intelligence de ne pas choisir : son film ne milite que pour la liberté d’expression et contre toutes les formes d’oppression. Un film aussi efficace et virtuose dans la mise en scène très théâtrale du huis clos, que dans le découpage très cinématographique, à travers les fenestrons, de la guérilla urbaine. Un film, enfin, où le spectateur étranger, placé contre son gré derrière les barreaux, ne pourra plus dire que c’est loin et que ça ne le concerne pas’’.

C’est un moment crucial pour ce pays divisé en deux, dont ce panier à salades est le témoin. Deux enfants y sont pris au piège avec leurs parents : ils tracent sur une paroi un jeu de morpion qui fait aussi l’affiche du film, ronds contre croix, c’est le clash. Si vous pouvez discutez avec des Égyptiens, ils vous diront que c’est encore le cas. Il faudra un canon à eau pour séparer les prisonniers qui en viennent à s’étriper. Le sang coule. Mais, pris au piège dans la même galère, confrontés aux mêmes tortures, condamnés à se parler, ils devront bien finir par composer. C’est là que la tension du film prend tout son sens : plutôt qu’un film politique, Mohamed Diab nous propose un film humain sur ses compatriotes, qui ont la responsabilité commune de construire leur pays dans la paix.

Mohamed Diab conclut en disant : ‘’Il faut être prudent avec les mots, car l’Egypte est aujourd’hui divisée de façon manichéenne. Par exemple, si vous employez le terme « coup d’état » pour décrire la destitution de Morsi, vous serez immédiatement considéré comme un pro-Frère Musulman. De même, si vous vous y référez en termes de « Révolution », ce mot vous propulsera dans le camp des militaires. Je voudrais que l’on voie mon film sans me demander sans cesse dans quel camp je suis. Ce n’est pas un film sur la politique, c’est un film sur l’humain … Il y a plusieurs choses que je veux dire au peuple égyptien, mais la plus claire c’est que, si on continue comme ça, on ne s’en sortira pas… Je continue à rêver au jour où quelqu’un, issu de la Révolution, qui ne représenterait ni la loi islamiste, ni la loi martiale, pourra gouverner en Egypte.’’

Novembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier

Ce film chilien est une véritable déclaration d'amour au cinéma, à la vie.

Il est aussi un hymne à la jeunesse qui réveille, et questionne.

POESIA SIN FIN

Film chilien de Alejandro JODOROWSKY – 2016

Nous sommes au milieu du siècle dernier. « Alejandrito » Jodorowsky quitte, avec ses parents, le petit village chilien de Tocopilla pour la capitale Santiago. Son père, un homme autoritaire, incapable du moindre geste affectueux, rêve de voir son fils devenir médecin et méprise la poésie qu’Alejandro vénère tant. Un beau jour, dans un geste symbolique fort, le jeune homme abat l’arbre familial à coups de hache, envoie paître les siens, et part accomplir sa vocation profonde : celle de poète. Il rencontrera, dès lors, un ‘’supra ténor’’, un ‘’poly peintre’’, un ‘’ultra pianiste’’, des ‘’danseurs symbiotiques’’ ; bref, tout un univers bohème, intellectuel et artistique, qui le conduira à fréquenter de grands noms de la poésie, comme Stella Diaz, Nicanor Parra ou Enrique Lihn. Tous, artistes en action, lui ouvriront l’esprit et jalonneront, chacun à sa manière, son chemin de vie, jusqu’à son départ pour la France (promesse d’un troisième volet réjouissant).

Nous sommes au milieu du siècle dernier. « Alejandrito » Jodorowsky quitte, avec ses parents, le petit village chilien de Tocopilla pour la capitale Santiago. Son père, un homme autoritaire, incapable du moindre geste affectueux, rêve de voir son fils devenir médecin et méprise la poésie qu’Alejandro vénère tant. Un beau jour, dans un geste symbolique fort, le jeune homme abat l’arbre familial à coups de hache, envoie paître les siens, et part accomplir sa vocation profonde : celle de poète. Il rencontrera, dès lors, un ‘’supra ténor’’, un ‘’poly peintre’’, un ‘’ultra pianiste’’, des ‘’danseurs symbiotiques’’ ; bref, tout un univers bohème, intellectuel et artistique, qui le conduira à fréquenter de grands noms de la poésie, comme Stella Diaz, Nicanor Parra ou Enrique Lihn. Tous, artistes en action, lui ouvriront l’esprit et jalonneront, chacun à sa manière, son chemin de vie, jusqu’à son départ pour la France (promesse d’un troisième volet réjouissant).

Poesia sin fin est le 8e long-métrage d’Alejandro Jodorowsky. Le célèbre réalisateur s’est interrogé sur l’utilité de l’art et sa capacité de guérir : ’’Qui guérir ? Principalement, moi. Deuxièmement, ma famille. Et en troisième lieu seulement, le public que je saurai inventer…’’ Son film a pu voir le jour notamment grâce au financement participatif et à la générosité du producteur Michel Seydoux qui n’a pas hésité à faire confiance à son ami de longue date.

Le réalisateur de El Topo et La Montagne sacrée, aujourd’hui âgé de 87 ans, revient sur les traces de sa jeunesse (littéralement, car le film fut tout entier tourné sur les lieux où il a vraiment grandit), et transcende ce récit initiatique pour proposer une belle œuvre qui chante et danse l’amour de la vie et des hommes.

Chaque plan de Poesía sin fin, par ses couleurs chatoyantes et l’inventivité de son orchestration, dégage un élan vital profond. La poésie en question est à comprendre dans son sens étymologique grec, celui d’acte de création, dont le premier consiste ici à marcher d’un pas enjoué (‘’Vamos !’’), puis à traverser la ville en ligne droite, comme le firent Jodo et son ami Enrique Lihn. ‘’La poésie est un acte, une façon de vivre’’, explique le cinéaste.

Au contact des personnages qu’il rencontre, comme ce clochard lui prédisaant : ‘’Une vierge nue illuminera ton chemin avec un papillon ardent’’, ou comme ce public de cirque qui porte son corps nu en triomphe, Jodorowsky grandit, se révèle à lui-même et aux autres, et déploie sa vitalité avec générosité et amour. De la même manière qu’il tente de soigner les individus qui, longtemps, l’ont consulté lors de séances de tarots et de ‘’cabaret mystique’’, il ouvre les consciences et y insuffle son énergie. ‘’La vie est un jeu, il faut rire de tout, même du pire’’, est-il dit dans l’un des dialogues.

Ainsi circule, d’un bout à l’autre de ces deux heures de film, un joyeux chant d’amour, porté par des comédiens toniques (dont les fils Jodorowsky, Adan et Brontis, dans les rôles de Jodo fils, pour le premier, et père pour le second), une équipe technique inventive, et la musique (composée par Adan Jodorowsky). Tout cela est fou, créatif, et amoureux. Il semblerait, en effet, que le cœur de Jodorowsky soit ‘’capable d’aimer le monde entier’’.

Avec Poesia sin fin, Alejandro Jodorowsky nous offre une véritable festival émotionnel qui touche au cœur, dans une oeuvre à nulle autre pareille, imaginative, hallucinée, vibrante d'énergie pure et de joie de vivre, bourrée d'inventions multiples. On pense à Federico Fellini : c'est un spectacle total, une véritable déclaration d'amour au cinéma, à la vie, un hymne à la jeunesse qui réveille, et nous questionne, nous aussi, sur nos rêves et nos aspirations.

Novembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier

Ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue est vivre dans une prison intérieure

que Stephan Zweig, écrivain autrichien, n'a pas supporté.

STEFAN ZWEIG ADIEU L’EUROPE

Film de Maria SCHRADER – 2016

En 1936, Stefan Zweig quitte l’Europe pour l’Amérique du Sud. D’abord accueilli à Rio de Janeiro, l’auteur de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme est célébré par la bonne société brésilienne. Mais le romancier, interrogé sur ses positions et son engagement, refuse de se laisser aller aux simplifications. Par ailleurs, fasciné par le Brésil, l’écrivain entreprend l’écriture d’une nouvelle œuvre (Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen). Accompagné par sa nouvelle épouse Lotte, il explore différentes régions du pays.