Regards sur les films vu en 2020

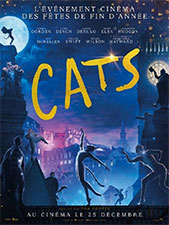

CATS

Film musical américain de Tom Hooper - 2019

Tous les chats de la tribu Jellicle se réunissent chaque année dans une décharge de la ville. Là, ils donnent un grand bal. Et Deutéronome, leur chef, finit par choisir un chat destiné à monter au paradis des animaux et à commencer une nouvelle vie. Non loin du rassemblement, Grizabella se morfond : chatte célébrée pour son glamour pendant un moment, elle est désormais rejetée de tous. Tom Hooper (Le discours d’un roi, The Danish Girl) tourne une nouvelle comédie musicale sept ans après Les Misérables. Son film Cats est la seconde adaptation cinématographique du célèbre spectacle créé par Andrew Lloyd Webber en 1978 d’après des poèmes de T.S. Eliot. Porté par un casting d’exception, le film est nommé aux Golden Globes dans la catégorie Meilleure chanson originale pour le titre ‘’Beautiful Ghosts’’, interprété par Tylor Swift. Pour les cinéphiles curieux de pépites déviantes, Cats fera figure de performance d'outre-espace. Pour les autres, le visionnage représente une agression esthétique d'une violence rarement atteinte.

Tous les chats de la tribu Jellicle se réunissent chaque année dans une décharge de la ville. Là, ils donnent un grand bal. Et Deutéronome, leur chef, finit par choisir un chat destiné à monter au paradis des animaux et à commencer une nouvelle vie. Non loin du rassemblement, Grizabella se morfond : chatte célébrée pour son glamour pendant un moment, elle est désormais rejetée de tous. Tom Hooper (Le discours d’un roi, The Danish Girl) tourne une nouvelle comédie musicale sept ans après Les Misérables. Son film Cats est la seconde adaptation cinématographique du célèbre spectacle créé par Andrew Lloyd Webber en 1978 d’après des poèmes de T.S. Eliot. Porté par un casting d’exception, le film est nommé aux Golden Globes dans la catégorie Meilleure chanson originale pour le titre ‘’Beautiful Ghosts’’, interprété par Tylor Swift. Pour les cinéphiles curieux de pépites déviantes, Cats fera figure de performance d'outre-espace. Pour les autres, le visionnage représente une agression esthétique d'une violence rarement atteinte.

Si Cats n’est assurément pas un bon film, peut-être ne faut-il pas le condamner d’avance sur la seule foi de sa bande-annonce, comme l’ont fait critiques et internautes outre-Atlantique en juillet dernier. Par-delà l’inconsistance de son intrigue et la performance peu convaincante de son interprète principale, la ballerine Francesca Hayward (points sur lesquels nous reviendrons), c’est en effet l’apparence monstrueuse des personnages, sortes de mutants mi-hommes mi-chats, qui a cristallisé la majorité des critiques, au point que Tom Hooper s’est vu contraint de modifier in extremis l’apparence de ses héros à la suite des premières réactions sur Internet. Derrière les sarcasmes de la presse et des internautes transparaît surtout ici le scepticisme permanent d’une partie du public à l’égard de la collaboration entre acteurs de chair et de sang et technologies numériques. L’exemple récent de films aussi différents qu’Alita: Battle Angel ou The Irishman est toutefois venu montrer que l’argument de ‘’l’uncanny valley’’, selon lequel la médiocrité d’un film se juge à l’aune du malaise qu’il suscite chez les spectateurs, a la fâcheuse tendance de clore les débats un peu trop tôt, quitte à ne pas prendre en compte la radicalité de certaines propositions offertes par le cinéma numérique. Sans nier les évidentes faiblesses du film, il semble donc nécessaire d’embrasser le cap formel dessiné par Cats, afin de saisir sa véritable ambition et les raisons de son échec.

Poétique de l’hybridité : C’est que pour sa meilleure défense, Cats se révèle être un petit laboratoire étonnant (à défaut d’être complètement convaincant), où la fusion de l’humain et du chat vient illustrer le fonctionnement de son dispositif technique – à savoir, l’utilisation conjointe de la prise de vue réelle et de la ‘’performance capture’’. Il en va par exemple du maintien du visage des interprètes sur le corps entièrement numérique des félins, choix qui, en dépit de la controverse qu’il a suscitée, ne procède pas de la volonté de créer une figure inhumaine à force d’hybridation, mais plutôt celle de rendre sensible la part ‘’d’humanité’’ qui réside dans les créatures mutantes permises par les nouvelles images. Si, à l’évidence, Hooper fait preuve d’une certaine naïveté à voir dans le faciès de ses acteurs le reflet de leur âme, on lui saura gré d’être cohérent lorsqu’il envisage la question des attributs félins de ses personnages : dans la mesure où le visage renvoie ici à la profondeur de la vie intérieure, le pelage qui recouvre leur corps, ajouté en postproduction, se voit quant à lui assimilé à une simple surface sans épaisseur. Dès l’ouverture du film, l’apparition des chats est précédée d’une projection, par l’entremise d’un plan où la lumière émise par la lune prend la forme d’une tête de matou dans le ciel étoilé. Plus tard, lors la première rencontre entre Victoria (Francesca Hayward) et le groupe des Jellicle Cats, la chorégraphie assimilera les créatures à des masses informes perdues dans la pénombre, appréhendant l’espace à la manière d’ombres chinoises en constant mouvement. Le film fait ainsi son miel de la mutabilité de ses figures, ce que souligne clairement la part prise par le personnage de Jennyanydots (Rebel Wilson) dans la résolution de l’intrigue : enchaînée sur le navire de Macavity (Idris Elba), elle se libère de ses liens en retirant littéralement sa peau à la manière d’un blouson, de sorte que sa “mue” lui permet de changer de corps afin d’arborer une flamboyante tenue de soirée. Cet art de la métamorphose au service de l’extravagance se révèle à ce titre porteur d’une définition de la comédie musicale, selon laquelle la performance prend le pas sur la trame du récit et sur le réel. La transformation de l’ensemble du casting, issu d’horizons divers (interprètes de musical, acteurs renommés, présentateurs de télévision, chanteurs et danseurs), en une seule engeance de créatures hybrides rend ainsi formellement compte d’une dynamique consubstantielle au genre, celle de la communion des danseurs dans un même mouvement lors du ballet. Rien de surprenant à ce que la trajectoire du film se referme alors sur un double mouvement d’inclusion : d’abord, celle de Grizabella (Jennifer Hudson), chatte autrefois « glamour » puis méprisée par ses semblables, qui obtiendra le droit de se réincarner en atteignant la “Heaviside-layer”, sorte de paradis pour minets ; ensuite, celle de Victoria, intronisée au sein des Jellicle Cats au terme d’une pompeuse cérémonie sur un lion de Trafalgar Square.

Reste qu’à envisager le parcours de Victoria comme une métamorphose au cours de laquelle la jeune chatte révèle sa véritable nature (devenir une Jellicle), le film bute sur la représentation de cet apprentissage en ne mettant pas en tension l’humanité du corps de l’actrice et l’animalité du personnage qu’elle incarne. Ne se départissant jamais de son unique expression faciale et constamment en retrait dans la plupart des séquences, Victoria ne semble affectée par aucune mutation entre le début et la fin du film, son rôle se limitant à reproduire les pas de danse classique et autres pointes pour lesquels la ballerine qui l’incarne est devenue célèbre. Sans doute le récit se révèle-t-il ici insuffisant, en ce qu’il n’intègre les différentes séquences dans aucune dynamique narrative, mais opère au contraire un simple travail de juxtaposition des différents tableaux. De fait, ce sont paradoxalement les personnages appartenant dès le début au groupe des Jellicle Cats qui se révèlent les plus à même de figurer le travail d’adaptation à leur corps problématique. Jennyanydots s’avère être une fois encore une figure par moment passionnante, précisément parce que l’embonpoint qui la caractérise implique d’envisager la question de son incarnation. Le numéro “The Old Gumbie Cat” est ainsi l’occasion pour la créature de prendre progressivement possession de l’espace surdimensionné qui l’entoure, non sans en avoir fait au préalable l’épreuve, à force de glissades, de chutes et de roulades au sol. Il en va de même de Bustopher Jones (James Corden), autre chat glouton dont la trajectoire se révèle particulièrement cohérente. À la différence d’un organisme animal naturel, son corps peut non seulement ingérer une quantité illimitée de nourriture (idée qui constitue le gimmick visuel du numéro “The Cat About Town”) et toutes sortes de matériaux (carapaces, boîtes en métal, etc.), mais également changer de fonction au cours du récit : à la fin du film, son appareil digestif se trouve ainsi littéralement détourné pour devenir une arme, quand le chat se met à régurgiter ses repas afin d’assommer les sbires de Macavity. La dimension bouffonne de ces personnages maintient toutefois ces quelques occurrences au stade de l’anecdote et contribue à occulter ce que le film aurait pu être s’il s’en était donné les moyens : une danse d’initiation à un nouvel être au monde.

Dans le monde des Jellicle Cats, la grande soirée annuelle permet de désigner celui qui, admis au paradis, pourra renaître dans une nouvelle vie. Un beau sujet pour la magie d’une comédie musicale, triomphe absolu à Broadway et un peu partout sur les scènes du monde entier. Mais transposée sur grand écran, où le choix des maquillages n’apparaît pas spécialement heureux, la magie s’est perdue quelque peu en route.

LE LAC AUX OIES SAUVAGES

Film franco-chinois de Diao YINAN – 2019

Sous un torrent de pluie, Zenong un chef de bande chinois en fuite, rencontre Aiai Liu, une prostituée aux cheveux courts, qui vient le voir à la demande de son épouse. Lors d’un rassemblement de gangsters qui a dégénéré en fusillade, il a tué un policier. Sa tête est maintenant mise à prix. Les forces de l’ordre comme les malfrats le poursuivent pour l’arrêter. La récompense est tellement élevée, qu’il envisage lui-même de se rendre avec la complicité d’Aiai. Dans leur plan, cette dernière doit le dénoncer à la police pour toucher la récompense, qu’elle reversera en partie à l’épouse et en partie à elle pour changer de vie. Présenté en compétition au festival de Cannes, Le lac aux oies sauvages marque une étape dans le cinéma de Diao Yinan. Certaines scènes et idées sont tirées de son expérience personnelle, ou de faits divers dont il a entendu parler dans sa jeunesse. Comédiens professionnels et non professionnels sont réunis dans ce polar, mené par Gwei Lun Mei et Liao Fan, acteurs principaux de Black Coal, le précédent film de Diao Yinan. Après le retentissement de Black Coal, Ours d’or à Berlin en 2014, l’internationale cinéphile attendait avec impatience des nouvelles de Diao Yinan, nouvel espoir, non seulement de l’art et essai chinois, mais aussi du polar contemporain. Le Lac aux oies sauvages ne déçoit pas, en prolongeant, très clairement, le geste du précédent film.

Sous un torrent de pluie, Zenong un chef de bande chinois en fuite, rencontre Aiai Liu, une prostituée aux cheveux courts, qui vient le voir à la demande de son épouse. Lors d’un rassemblement de gangsters qui a dégénéré en fusillade, il a tué un policier. Sa tête est maintenant mise à prix. Les forces de l’ordre comme les malfrats le poursuivent pour l’arrêter. La récompense est tellement élevée, qu’il envisage lui-même de se rendre avec la complicité d’Aiai. Dans leur plan, cette dernière doit le dénoncer à la police pour toucher la récompense, qu’elle reversera en partie à l’épouse et en partie à elle pour changer de vie. Présenté en compétition au festival de Cannes, Le lac aux oies sauvages marque une étape dans le cinéma de Diao Yinan. Certaines scènes et idées sont tirées de son expérience personnelle, ou de faits divers dont il a entendu parler dans sa jeunesse. Comédiens professionnels et non professionnels sont réunis dans ce polar, mené par Gwei Lun Mei et Liao Fan, acteurs principaux de Black Coal, le précédent film de Diao Yinan. Après le retentissement de Black Coal, Ours d’or à Berlin en 2014, l’internationale cinéphile attendait avec impatience des nouvelles de Diao Yinan, nouvel espoir, non seulement de l’art et essai chinois, mais aussi du polar contemporain. Le Lac aux oies sauvages ne déçoit pas, en prolongeant, très clairement, le geste du précédent film.

C’est aux abords du lac que la prostituée, surnommée ‘’la baigneuse’’, vend ses charmes. Diao Yinan s’est inspiré d’un phénomène existant dans les stations balnéaires en bordure du fleuve Bleu. Sans esquiver la réalité crue du sexe, il lui adjoint des notes de poésie romantique. En mouvement constant, fluide, insaisissable, ‘’la baigneuse’’ est associée au thème de l’eau. Au cours d’une séquence magnifique, on la voit étendue, alanguie, à l’avant d’une barque pilotée par le gangster. La capeline blanche qu’elle porte, symbole de son métier, tombe à l’eau et sombre sans refaire surface. Une image annonciatrice … Les choses sont simples, et le schéma narratif du film de Diao Yinan n’y va pas par quatre chemins : la voie qu’il suit, c’est celle d’une chasse à l’homme. En fait, suite à un différend musclé entre les deux clans qui se partagent les zones de vol de motos dans la ville, Zenong, le chef d’une des familles, attaqué par le gang rival, tue sans le vouloir un policier.

La révélation qu’avait été Black Coal, lors de la Berlinale de 2014, nous avait permis de faire connaissance non seulement avec un réalisateur qui sait tirer le meilleur de ses acteurs et de son équipe technique, mais aussi avec un auteur désireux de nous faire découvrir la Chine, par un prisme aux antipodes de l’imaginaire que nous en diffuse la communication gouvernementale, fière de son nouveau statut de première puissance mondiale. Cinq ans plus tard, son intention de rappeler qu’une vaste partie de cette nation reste assimilable à un pays du tiers-monde, est toujours présente dans Le Lac aux oies sauvages. Les caractères mortifères et politiquement incorrects y sont même bien plus appuyés que dans son précédent long métrage, puisque, cette fois, à défaut d’une enquête policière, l’intrigue se concentre sur une guerre des gangs. Et la violence est d’autant plus transgressive que la police, du fait de ses méthodes brutales, y est assimilée à n’importe quel autre groupe de criminels.

La principale qualité de ce film de gangsters, outre son travail esthétique conforme à celui d’un film noir, éclairé aux néons, et qui avait fait le charme de Black Coal, est justement la manière dont Diao Yinan capte cette violence omniprésente. Dans le choix de ses cadrages, mais aussi dans son écriture, il semble s’être donné comme défi de réunir régulièrement les nombreux antagonistes dans des espaces limités, et faire de ceux-ci de véritables cocottes-minute prêtes à exploser. Ainsi, à chaque fois que l’on voit plusieurs personnages à l’écran, l’ambiance électrique devient oppressante, et participe pour beaucoup au sentiment oppressant que le cinéaste veut donner de son pays. Mais les scènes les plus mémorables sont assurément celles dans lesquelles les antihéros se battent. Les chorégraphies sont sublimées par le montage, et confinent à un niveau de violence rarement atteint dans le cinéma d’arts martiaux classique. Les personnages incarnés par Hu Ge et Gwei Lun-Mei prennent des coups et en distribuent du début à la fin. Cependant, le plus sordide n’est certainement pas leur sort, mais reste bel et bien l’image que Diao Yinan donne de son pays : un coupe-gorge peuplé de voyous, de prostitués et de toxicomanes. L’esprit propre au film noir est toujours là, et peut-être même plus prégnant encore que dans Black Coal, puisque désormais on ne nourrit quasiment pas d’espoir quant aux chances du personnage principal d’en sortir vivants. Et ça, c’est la quintessence du suspense, voire du fatalisme, qui se leste d’une dimension socialement horrible.

Grâce à un découpage minutieux qui topographie l’action en quelques plans et à un montage habile, qui résout en un éclair la tension accumulée lors des scènes de filature et d’embuscade, le film chorégraphie avec brio son ballet de figures imposées : le criminel en fuite mais résigné à son sort ; la femme fatale aux allégeances incertaines ; le flic obsessionnel, déjà présent dans Black Coal, dans des décors labyrinthiques. Un dédale suburbain bordé par le lac annoncé dans le titre, dont la surface n’est troublée, par intermittence, que par des gerbes de violence qui donnent lieu à des fulgurances plastiques inouïes. Malgré cette sécheresse, un sens prononcé de la durée filtre de cette torpeur provinciale où, à la nuit tombée, les habitants dansent sur la place publique au son du Raspoutine de Boney M. Baskets lumineuses et enseignes à néons se répondent, dans une rêverie à la polychromie cafardeuse, où des ombres se pourchassent sur des murs lépreux. De Fritz Lang à Orson Welles de la Dame de Shanghai et Wong Kar-wai, les références abondent, sans faire basculer le film dans le pur maniérisme. C’est que, de son mouvement, se dégage une pulsation électrisante, aux prises avec un fatalisme très contemporain : rien d’autre que l’énergie du désespoir, celle avec laquelle un homme, qui se sait condamné d’avance, s’efforce de conjurer la trahison et la mort, tout en y fonçant tête baissée.

Place forte de l’industrie cinématographique mondiale depuis bien longtemps, le continent asiatique, en remportant les deux dernières Palmes d’or (Une affaire de famille et Parasite) se retrouve plus que jamais sur le devant de la scène. Si les années 2000 et 2010 ont été à l’évidence marquées par l’émergence spectaculaire d’une génération de cinéastes sud-coréens, la diaspora chinoise (terme générique permettant de réunir sous la même bannière les cinémas hongkongais, taïwanais et celui de Chine continentale) n’a pas été en reste. Des metteurs en scènes établis tels que Wong Kar-Waï, Hou Hsiao-Hsien, Zhang Yimou, Jia Zhangke, comme les nouveaux venus comme Bi Gan (Un grand voyage vers la nuit) ainsi que Yinan, ont proposé des oeuvres remarquées. En dépit d’un contexte politique contraignant, où la culture est soumise à une censure non négligeable, les artistes s’accommodent plus ou moins de ces conditions, parfois complaisamment, parfois pour les transgresser plus subtilement. Réalisateur rare (quatre longs-métrages en dix-huit ans) et relativement discret, Diao Yinan se range dans la seconde catégorie. Remarqué en 2014 lorsqu’il repart de la Berlinale, l’Ours d’or en poche pour Black Coal, il aura fallu attendre cinq ans avant de le retrouver. Son polar d’époque, contemporain certes mais situé stratégiquement en 1999 (soit la période correspondant à la bascule libérale d’un régime autoritaire paradoxalement affilié au parti communiste chinois), lui avait permis de se frayer un chemin à la marge ou du moins en rupture avec les codes dominants du cinéma chinois. Il usait du genre policier et d’un prisme codifié afin d’ausculter son pays, de l’interroger, tout en arpentant des chemins plus classiques dans ses récits. De retour sur La Croisette en mai dernier, douze ans après Train de nuit (présenté à Un Certain Regard en 2007), sa nouvelle réalisation lui permettait d’accéder pour la première fois de carrière à la compétition cannoise. Projection remarquée, le film repart pourtant bredouille de la quinzaine. Si sa sortie tardive, à l’heure des traditionnelles fêtes de fin d’année, pourrait nuire à sa visibilité, annonçons la chose comme il se doit, il s’agit de l’un des derniers temps fort d’un cru 2019 de grande qualité. Toujours rattaché au genre policier, mais cette fois affilié au Jianghu (1), Le Lac aux oies sauvages, nous présente ZHOU Zenong (Hu Ge), un chef de gang en quête de rédemption et LIU Aiai (Gwen Lui Mei, déjà à l’affiche dans Black Coal), une prostituée prête à tout pour retrouver sa liberté, tous deux plongés au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin… Derrière cet habillage virtuose, Diao Yinan cherche à prolonger ce qu’il a entamé avec Black Coal : une étude frontale et faussement détournée de son pays. La peinture d’un monde marginal, régi selon ses propres règles, en dit beaucoup sur l’état d’une nation fracturée. On plonge dans l’envers du décor, une zone de province à l’abandon, loin des grandes métropoles chinoises qui font office de vitrines internationales. Un territoire sur lequel la pègre a la mainmise, et où la notion de ‘’sauvage’’ présente dans le titre peut s’exprimer dans sa version la plus péjorative. Cette omniprésence du monde criminel se fait l’écho exacerbé d’une contrainte lourde pour une population qui cherche à reprendre un certain pouvoir par la force avant d’être définitivement écrasée. La quête de liberté des deux héros traduit la volonté de s’extraire des schémas dominants ou préétablis. Étincelle lumineuse au milieu de la noirceur ambiante, la romance contrariée laisse progressivement apparaître un projet moins évident. Au sein d’un univers violent et très masculin, la femme, à travers la figure maltraitée de la prostituée, obtient non seulement sa revanche (narrative et sociale) mais surtout s’impose comme l’un des rares motifs d’optimisme à l’intérieur d’une oeuvre résolument pessimiste

(1) jianghu (“rivières et lacs”) : ce mot désigne toutes les catégories “en marge” de la conformité sociale, des chanteurs de rues et chevaliers errants de la Chine ancienne à la pègre et aux gangsters.